SCROLL

1864年、個人の海外渡航が死罪に問われる国禁とされていた時代に

21歳の新島襄は、自由な学びを求めてアメリカへと渡航しました。

時代に先駆けて自由や個の大切さを説き、生涯をかけて理想の学校をつくろうと挑戦し続けた彼の志こそ、同志社大学の原点です。

新島にとって学生は「同志」。一人ひとりの個性と人格を尊重する同志社の教育姿勢は現在も変わらない。

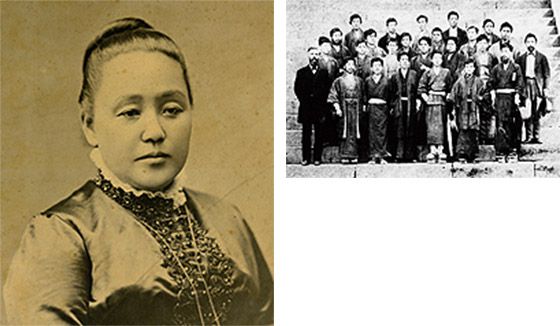

同志社大学のルーツとなる同志社英学校の創立者、新島襄は上州(群馬県)安中藩の江戸屋敷で下級藩士の子として生まれました。

封建社会に行き詰まりを感じ、日本の行く末を案じていた新島は蘭学や漢訳聖書に触れ、欧米に関心を持つようになります。

彼の直筆といわれる『My Younger Days』『脱国の理由書』によると、アメリカの地歴書『連邦志略』や小説『ロビンソン・クルーソー』も読んだとされています。アメリカでは大統領が国民から直接に選挙で選ばれると知って驚愕し、また、自ら困難を突破していくロビンソンの生き方に憧れたという新島。自由と民主主義を求める気持ちはこの頃に芽生えました。

世界をこの目で見て、学び、日本の近代化に力を尽くしたい――。情熱に駆られた新島は、命がけで脱国。函館から上海、上海からボストンへと船を乗り継いでアメリカに向かいました。

自由と自治の精神を学ぶ

約1年の航海の末に到着したボストンで新島が触れたのは、キリスト教の会衆派教会と呼ばれる教派の人びとでした。信教の自由を求めてヨーロッパからアメリカへ渡ったピルグリムファーザーズを起源とする会衆派の人びとは、「自由」と「自治」の精神を重んじ、アメリカの民主主義の基礎を築きました。

新島は、会衆派教会の一員であり、ボストン有数の資産家であるアルフィーアス・ハーディー夫妻に出会いました。夫妻は向学心あふれた新島を息子同然にかわいがり、アメリカ滞在中の生活費や学費を援助。新島はフィリップス・アカデミーを経て、現在、アメリカ屈指の名門として知られるアーモスト大学で学び、日本人として初めて学士(理学士)を取得しました。序列が厳しく、発言の自由がない武士の世界で育った新島。一人ひとりが自立して自ら考える力を育てるアメリカの教育のあり方に感銘を受けました。

その頃、日本では明治維新の最中でした。アーモスト大学卒業後、アンドーヴァー神学校在学中に、新島は明治新政府からアメリカでの経験と英語力が評価され、岩倉使節団に同行。使節団の一員としてイギリス、フランス、スイス、ドイツ、ロシア、オランダ、デンマークを視察するなかで、近代社会における教育の重要性を確信しました。

民主主義社会の礎となる

一国の良心を育てたい

明治新政府も教育を新しい国づくりの根幹と考え、東京大学を設立。ほかの官立大学の設立も準備していましたが、新島は国家によって管理された教育をする官立大学ではなく、自由な学びの場である私立大学が重要であると考えました。一国を維持するには、二、三の英雄の力ではなく、品性の高い「一国の良心」ともいうべき人物を育てる私立の学校をつくると決意したのです。

その土台になるのが、キリスト教の考え方です。もともと聖書に関心を持っていた新島は、“アメリカの父”であるハーディーが会衆派のアメリカン・ボードという伝道団体の理事長を務めていたこともあり、渡米の翌年に洗礼を受けました。アンドーヴァー神学校での学びを経て、牧師、宣教師の資格も取得。民主主義が確立していく時期にあったアメリカ社会におけるキリスト教の影響を実感し、キリスト教に基づいた人格教育によって高い倫理観と豊かな人間性を育みたいと考えるようになったのです。

アメリカからの帰国直前、新島は帰国のあいさつをするために、グレイス教会という小さな教会で行われたアメリカン・ボードの集会を訪れました。

集まった人びとを前に、「日本にもキリスト教の学校を設立したい」という夢を語った新島。そのための寄付を涙ながらに訴えると、何口かの寄付の約束が集まりましたが、そのなかには貧しい人たちからの寄付もありました。一人のぼろをまとった老農夫が「帰りの汽車賃の2ドルをあなたの学校に使ってほしい」と言い、その後、教会を出た新島に老寡婦が歩み寄って、わずかな蓄えから同じく2ドルを託しました。これらの励ましに新島は感動し、生涯忘れることはなかったといいます。

同志たちが集い

大学設立を目指す

1874年、新島は10年ぶりに祖国の地を踏みました。翌年、京都で同志社英学校を設立。教員は校長である新島と、宣教師ジェローム・ディーン・デイヴィスの2人、学生は8人というスタートでした。

当時はキリスト教の禁教が解かれたばかりで、外国人を教員として招いたキリスト教主義の学校には強い反発がありました。それでも奮闘する新島を支えたのは、京都府顧問に相当する役割を果たしていた元会津藩士の山本覚馬らでした。キリスト教に関心を持っていた覚馬は、自ら購入していた旧薩摩藩邸の敷地約6,000坪を校舎建設のために安価で譲渡。新しい学校に「同志社」と考案したのも、覚馬でした。

1876年には、覚馬の妹の八重と新島が結婚。八重は戊辰戦争時に銃を持って奮戦した勇敢な女性。新島は彼女を「handsomeな人物だ」と讃えました。対等なパートナーとして支え合う、当時としては珍しい夫婦だった二人は、社会の発展には女子教育を盛んにすることが不可欠と考え、力を注ぎました。

新島の理想は、神学、文学、経済学、政治学、法学、理化学、医学など専門的な学問を追究できる総合大学の設立でした。明治維新の立役者である勝海舟や渋沢栄一などの政財界の有力者たちもこれに賛同し、総合大学を設置するための資金を集めるため国内外を奔走する新島を応援。次第に、同志社には日本各地から夢を追い求める若者が集まるようになりました。

多くの同志たちと挑戦を続けた新島ですが、その生涯は短く、1890年、46歳で亡くなっています。志を受け継いだ教え子たちが幾多の困難を克服し、ついに同志社大学を設立したのは1912年のことでした。

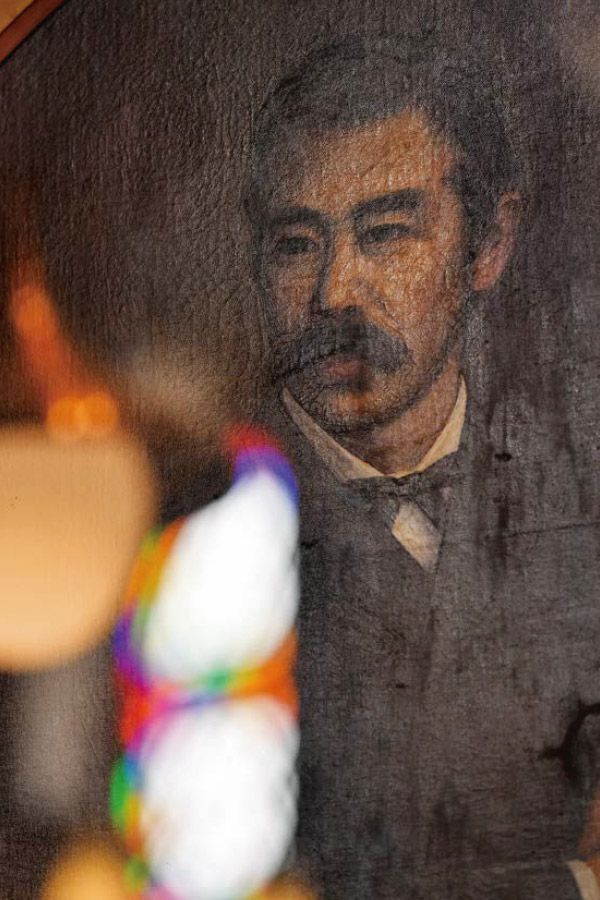

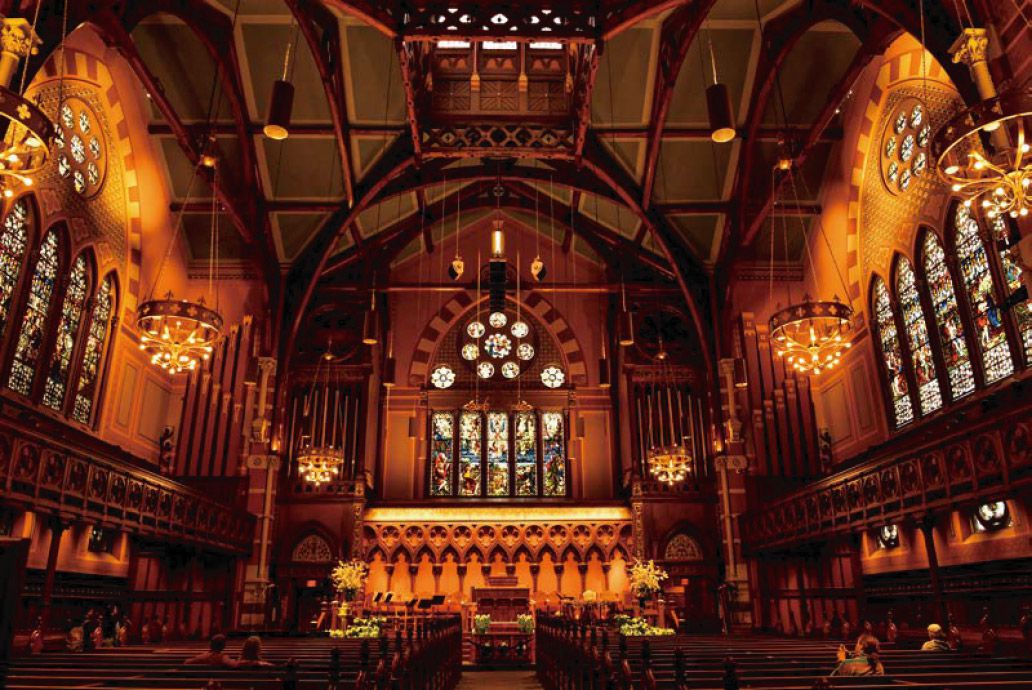

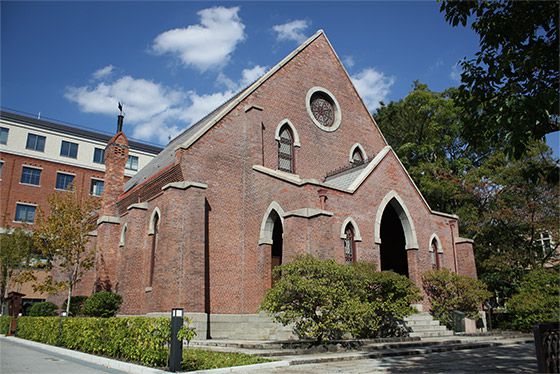

今出川校地にある同志社礼拝堂。

新島の肖像画もこの礼拝堂に飾られている。

建学の精神に基づいた

教育とキリスト教主義、

自由主義、国際主義

一人の若者が一歩を踏み出すことから始まった志は、約150年後の今も大きく育ち続けています。

同志社大学では、一国の良心ともいうべき人物を育てるという建学の精神に基づいた教育が行われています。それを支えるのは、「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」という3つの 教育理念です。

キリスト教の教えをもとに、精神と品性を磨くこと。また、一人ひとりが自ら行動し、持てる力を自由に発揮すること。そして、世界の文化に触れて大きな視野でものごとを考えること。これらは、同志社大学の学風となっています。

今出川校地の新町キャンパスにある尋真館と臨光館をつなぐ渡り廊下の外壁には、新島が遺した言葉「諸君ヨ、人一人ハ大切ナリ」が刻まれている。

多様性に満ちた

深山大沢としての大学

自由を愛し、個人を尊重した新島。彼が残した言葉は世界情勢が混迷し、分断と対立が深まる現代において、より輝きを増しています。

晩年の新島は、中国の古典『春秋左氏伝』にある一節「深山大沢生龍蛇」を好むようになります。深山大沢とは、さまざまな個性を生かし育む、多様性に満ちた環境のこと。同志社を「深山大沢」とし、「小魚も成長せしめ、大魚も自在に発育せしめ」たいと新島は語りました。この考えはのちに、有名な二つの言葉に結実します。

一つは、「諸君ヨ、人一人ハ大切ナリ」。これは自身が欧米視察中に生徒たちが退学処分を受けたことを悲しみ、同志社英学校創立10周年の記念式典の式辞の中で新島が語った一節です。かつて深山大沢で「小魚」も「大魚」も育てたいと語った想いや、「誰一人として取り残さない」という現代のSDGsの考え方にも通じます。

二つ目は、遺言の中で語られた「倜儻不羈」という言葉です。倜儻不羈の「倜」は優れていて、拘束されないこと。「儻」は志が抜きんでていること。「羈」は手綱の意味なので「不羈」でこれも拘束されないことを意味します。粗削りでも才気にあふれ、志をもって大きな目的に向かって行動する「龍蛇」のようになってもらいたいと新島は願いました。

人種、国籍、性別、文化、価値観などがそれぞれに異なる多様な個人が他者を認め合い、よりよい共存のあり方を探っていく。そして、人類の未来のために大きな志をもって行動する。同志社大学では、そうした未来を担う人物を育てる教育が実践されています。

新島 襄

1843(天保14)

1月14日(陽暦2月12日)上州安中藩江戸屋敷で新島襄(幼名七五三太)誕生

1864(元治元)

6月14日(陽暦7月17日)新島は国禁を犯して函館から米船ベルリン号で海外に脱出(21歳)

1865(慶応元)

7月 ボストン着

10月 上海で乗りかえたワイルド・ローヴァー号の船主A.ハーディー夫妻の援助をうけ、フィリップス・アカデミーに入学

1866(慶応2)

12月 アンドーヴァー神学校付属教会で洗礼を受ける

1867(慶応3)

フィリップス・アカデミー卒業。アーモスト大学入学(24歳)

1870(明治3)

アーモスト大学卒業。アンドーヴァー神学校入学(27歳)

1872(明治5)

岩倉具視使節団と会い、欧米教育制度調査の委嘱を受け、文部理事官田中不二麿に随行して欧米各国の教育制度を視察

1874(明治7)

アンドーヴァー神学校卒業

10月 アメリカン・ボード海外伝道部の年次大会で、日本にキリスト教主義学校の設立を訴え、5,000ドルの寄付の約束を得る

11月 横浜に帰着(31歳)

1875(明治8)

11月29日 官許同志社英学校開校。京都府知事槇村正直、山本覚馬の賛同を得る。上京第22区寺町通丸太町上ル松蔭町18番地高松保実邸の半分を借りた校舎。教員は新島襄とJ.D.デイヴィス。生徒は8人。新島襄初代社長に就任

1876(明治9)

1月 山本覚馬の妹八重と結婚

4月 D.W.ラーネッド着任

9月 今出川校地へ移る。相国寺門前(薩摩藩邸跡)に校舎2棟と食堂1棟を建て寺町から移る。この時期から熊本洋学校に学んだ生徒(熊本バンド)が入学し始めた

10月 京都御苑内柳原邸に女子塾開設

1877(明治10)

4月 同志社分校女紅場を開設

9月 女紅場を同志社女学校と改称

1879(明治12)

6月 英学校第1回卒業生(余科15人)を出す

1880(明治13)

4月13日 朝礼の際、新島は自分の掌を杖で打ち、自らを罰して生徒に訓する「自責の杖」事件

1883(明治16)

2月「 同志社社則」を制定

1884(明治17)

4月 2度目の海外旅行に出発(1885年12月帰国)

5月「明治専門学校設立旨趣」および「同志社英学校設立始末」を印刷頒布

9月 同志社最初の煉瓦建築、彰栄館竣工

1886(明治19)

礼拝堂(チャペル)竣工

1887(明治20)

11月 書籍館(現・有終館)開館

1888(明治21)

11月「同志社大学設立の旨意」を全国の主要な雑誌・新聞に発表

1890(明治23)

1月23日 新島襄永眠。

募金運動中に前橋で倒れ、静養先の神奈川県大磯の旅館百足屋で、徳富蘇峰、小崎弘道らに10か条の遺言を託して永眠(46歳)。1月27日チャペル前で葬儀を営み、東山若王子山頂に葬る。墓碑銘は勝海舟筆

FEATURE

他の特集もご覧ください。

学部入試

学部入試 資料請求

資料請求